建物価格上昇。コストの抑え方は?

date:2025.09.24

住宅の建築費が上昇している。

そんな話を聞いたことがある方も多いと思います。

実際どれだけ上がっているのでしょうか?

親世代、または会社の先輩たちと同じような価格では、もう家は建てられないのでしょうか?

今回は、建築価格がどのように変化してきたのか。

そして、今家づくりでコストを抑えるためにできることを、1989年からのデータを見ながらお伝えしていきます。

|

目次 |

|

1.建築費用が上がっている

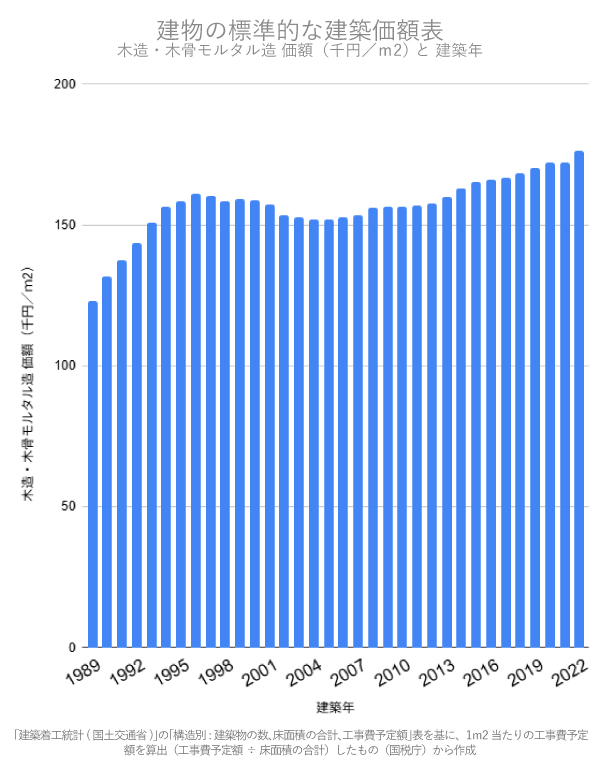

まず、こちらのグラフをご覧ください。

1989年から2022年まで34年間の「建物の標準的な建築価格」です。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/joto/pdf/001.pdf)

全国のデータから計算で割り出しているので、実際の愛知県の木造一戸建て注文住宅の価格とは異なります。

注目すべきは値上がりしている、という事実です。

2000年初頭に少し値下がりましたが、そこからは値上がり続け、グラフにはない2023年のデータでも価格を更新しています。

今後も高止まりすることはあっても、値下がりすることは、少なくとも数年はないのではないでしょうか。

建築費用は、去年より今年、今年より来年と、上がっていく、と考えておくのが良さそうです。

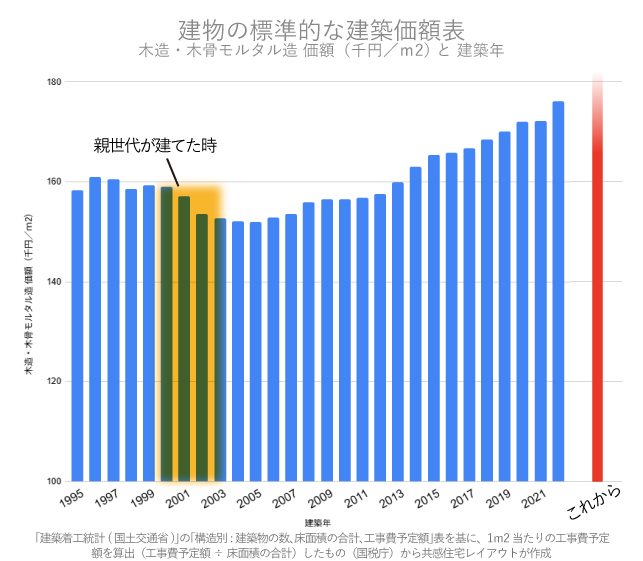

2.親世代が建てた25年前の価格

では、今家づくりを始めようと考えているご夫婦の、ご両親が建てたころの価格を見ていきましょう。

だいたい今から25年くらい前だと仮定しています。

2000~2003年と比較すると、2022年は当時の110%~114%の費用になっています。

例えば、当時2,800万円で建てられた家の110%だと、3,080万円になります。

値上がりしているのは建物だけではないので、総額は更に大きくなっていると考えられます。

3.会社の先輩が建てた数年前の価格

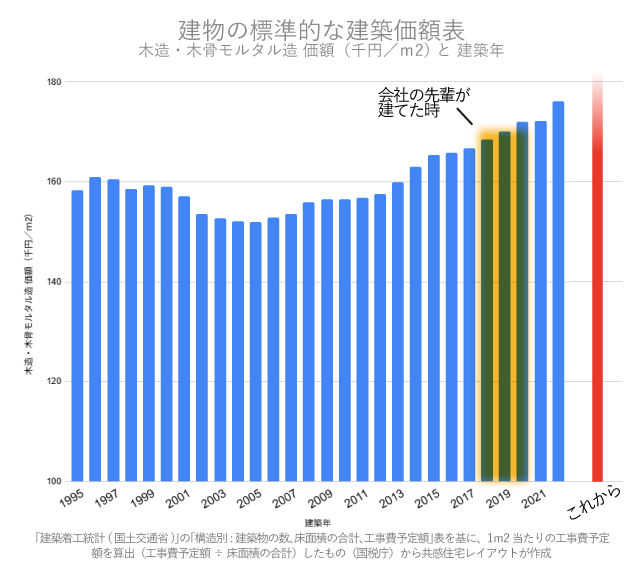

「先輩が総額✕✕万円で建てたと言っていた」

「数年前に建てた友達はみんな●●万円くらいらしいから、自分たちも…」

そんな風に考えていたとしたら、少し待ってください。

グラフの通り、数年前の価格からも更に上昇しています。

ほんの数年前、更には1年前の建築価格からも、上がっているのが分かるかと思います。

赤で示した「これから」というグラフ。

実際にはどれほど値が上がるのかは定かではありません。

ですが、住宅ローン金利の上昇も考えると、建築価格が同じだとしても総支払額は上昇していく……と思って家づくりを検討した方が良いといえるでしょう。

4.コストを抑えるには?

年々上がっていく住宅価格。

親や先輩と同じようにはいかない。

おまけに、住宅ローンの金利がどんどん上がっていく……という未来があるかもしれない現状。

コストを抑えた家づくりは、もうできないのでしょうか?

いいえ、コストを抑えることは、できます。

ただし、イニシャルコストではなく、ライフサイクルコストで考えるのです。

ライフサイクルコストで建てる家

ライフサイクルコストとは、建てるときの費用(イニシャルコスト)と、建ててからかかる費用(ランニングコスト)の全てを含めた「総コスト」です。

ここまで見てきた通り、イニシャルコストを抑えるのは非常に難しくなっています。

ですが、ランニングコストを抑えることは可能です。

ランニングコストを抑えるには

ランニングコストを抑える方法。

それは、住んでからお金のかからない家を建てる、です。

ポイントは、日々の暮らしで我慢はしないこと。

光熱費のためにエアコンを切って辛い思いをするのは、せっかくのマイホームなのにもったいないですよね。

ですから、我慢しない暮らしを受け止めてくれる家にするのが重要です。

・耐久性の高い家を建てる住宅会社にする

・暖かく/涼しく過ごせる家にする➡医療費削減、休職を減らし収入確保

・太陽光発電を採用する➡電気代削減

・メンテナンス費用がかかりにくい素材や設備を選ぶ➡メンテナンス代削減

・耐震等級3(相当)の家にする➡震災後も暮らせる可能性UP

こういった事を積み重ねることで、結果的にランニングコストを大きく抑えることができます。

また、こういった家づくりをする際に、高額な追加費用がかからない住宅会社を選ぶことも、安心な家づくりにつながります。

5.まとめ

今回は、住宅の建築価格が上昇している事実を確認し、その中でもコストを抑える方法をお伝えしました。

親世代の価格はおろか、数年前の価格でも、家を建てられなくなっています。

ですが、ランニングコストを抑えることは可能です。

家づくりでは、見た目のデザインや学区/校区、駅からの距離、駐車スペースの広さ、工期、そのほか様々な「優先事項」があります。

その中に、ぜひ、ランニングコストも入れてみてください。

日々の暮らしでかかるコストを抑えることで、お子様の習い事を充実させたり、趣味や資格取得に打ち込んだり、より良い人生を送っていただきたいと思います。